Salut les campeurs et haut les cœurs ! N’oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd’hui !

Tout d’abord je ne campe pas, je suis logée dans un confortable appartement des années 60 (retenez cette information elle sera importante pour la suite). Ensuite on peut pas vraiment dire que « ça caille » : il doit faire une quinzaine de degrés dehors et dedans bah le chauffage est encore allumé (il ne s’éteint jamais, merci la géothermie). Ensuite j’ai pas vraiment de bottes, plutôt des genre de boots de rando. Bref le choix de cette phrase était peu judicieux.

En tout cas mon réveil sonna et me réveilla matinalement, aidé en cela par les deux heures de décalage horaires faisant que mon petit cerveau était persuadé qu’il était en fait 10h du matin.

Je me préparai un petit déjeuner pour ainsi dire pas piqué des hannetons (censé me faire économiser le déjeuner du midi)quant l’incident survint.

Le grille-pain de l’appartement était un objet d’exception, millésime années 80 (on va dire que), tout en inox luisant, avec un indicateur d’intensité de grillage symbolisé par la couleur du pain du « légèrement doré » au « carbonisé », et actionné par le biais de son unique bouton et interrupteur : un bitonnieau de bakélite vert sauge (le contraste avec l’inox et le plastique noir était saisissant) qu’il convenait de pousser vers le bas, ce qui déclenchait alors la descente AUTOMATIQUE lente et progressive de votre tranche de pain.

Alors personnellement je n’y aurais pas prêté attention plus que ça. Mais il se trouve que j’ai certains liens avec un certain Achille qui est extrêmement enthousiasmé par les objets technologiques obsolètes. Une petite vidéo de démonstration s’imposait donc, j’avais justement du pain à griller. Téléphone à la main, je poussais l’interrupteur vert avec satisfaction, quant l’objet de mon documentaire vidéo émit un éclair de lumière et une détonation de mauvais augure, immédiatement suivis par l’extinction de toutes lumières et bruits de la cuisine environnante.

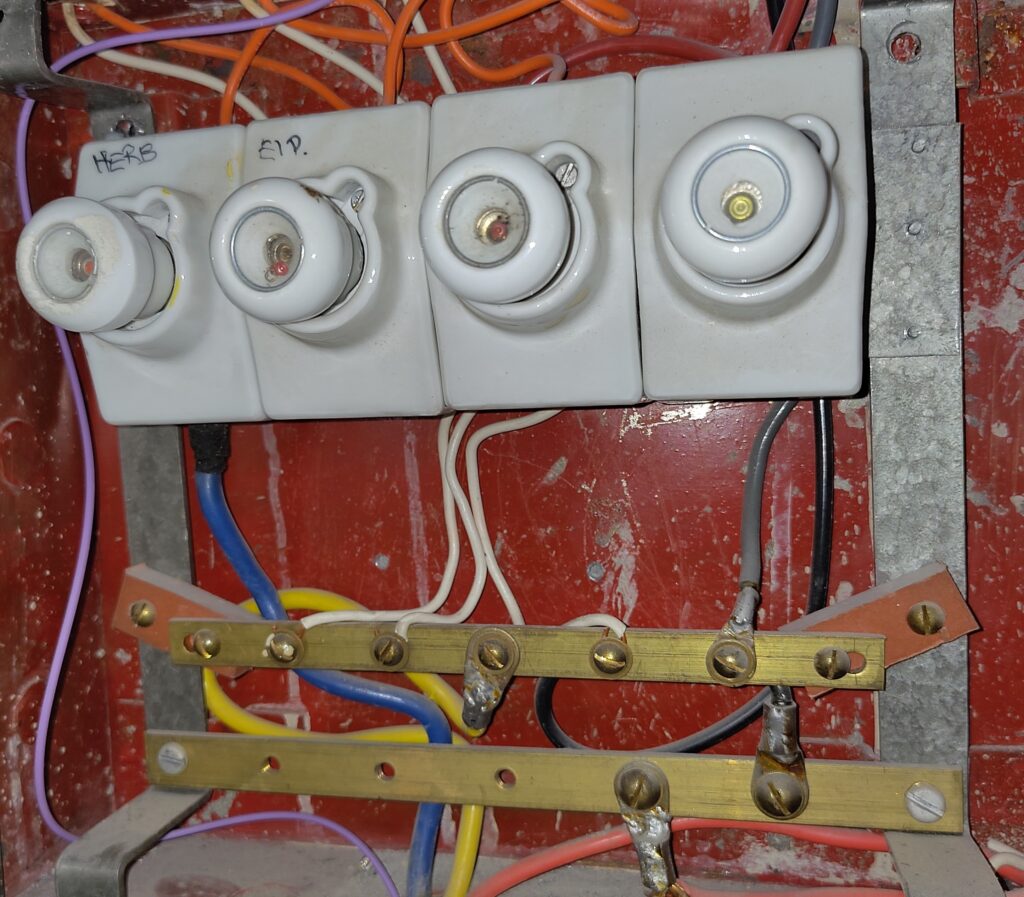

Plombs sautés. Pas de problème. Je connaître. Je me mis à la recherche du panneau électrique de l’appartement et finit par le dénicher derrière un porte manteau : ouf, situation sous contrôle. Quand j’ouvris la porte du placard électrique, quelle ne fut pas ma surprise :

Qu’est-ce que le quoi. Quid de ces étranges boutons de porcelaine à hublot. Je retrouvai des souvenirs de lecture impliquant des plombs qui fondent ou des fusibles qui sautent, et je réalisai avec consternation que j’avais jusqu’à présent été protégée de toute cette fantasmagorie électrique par de modernes et audacieux systèmes à interrupteur, que quand ça saute tu, bah, tu le rallumes et puis bah, ça marche. La triste réalité était là : confrontée à cette technologie islandaise des années 60, j’étais impuissante.

J’avais la conscience aiguë que le frigo n’était plus alimenté et que si la situation durait, toutes les victuailles de mon hôte (et les miennes) allaient finir décongelées ou gâchées. Au prix des denrées alimentaires islandaises, c’était inconcevable. Je décidai de demander conseil à deux personnes que j’estimais les plus compétentes en la matière : Achille et mon papa. Pour ce qui est d’être une *strong independent woman* on repassera plus tard. Les réponses ne tardèrent pas :

Achille : « Je n’ai jamais vu quoi que ce soit qui ressemble à ça de près ou de loin »

Papa : « Oula ça ne me dit rien… Tu dois pouvoir dévisser les boutons et le fusible doit être à l’intérieur »

Le papa avait vu juste. Comme me le confirma ChatGpt (comme quoi, on peut tout à fait être indépendant-e à condition d’utiliser un large language model générant des quantités massives de carbones et collectant à tire-larigot vos donnes personnelles. D’ailleurs maintenant OpenAI sait que je suis une personne peu débrouillarde qui ne sait pas changer un fusible. J’attends les publicités ciblées pour « les circuits électriques pour les nuls » ou « top 10 des meilleurs conseils pour ne pas vous électrocuter »), les boutons en porcelaine étaient en fait des porte-fusibles, « fuse holders » en anglais, qu’il fallait dévisser pour remplacer le fusible qu’ils contenaient, fusible qui avait grillé, en lieu et place de ma tranche de pain. Si vous êtes attentifs, vous avez peut être observé que dans le deuxième bouton partant de la droite on voit une petite bille rouge qui semble s’être décrochée : c’est le marqueur du fusible.

J’en étais à me demander s’il fallait me mettre en quête d’un magasin pour trouver un fusible, quant je reçus un appel de la propriétaire du Airbnb qui avait reçu un message de ma part étant peu ou prou : « Hii ! I tried to use the toasters but it made a big flash and the power shut down, do you know how the electric panel work and how I can fix it ? », et me dit d’une voix chevrotante un genre de « are you ok please don’t touch anything ». Elle m’expliqua qu’elle ne pouvait quitter son travail avant le soir, et elle ne semblait pas familière avec le fonctionnement des porte-fusibles en porcelaine. Nous étions aussi consternées l’une que l’autre : elle parce que je me retrouvais sans électricité dans la cuisine, moi parce que tout casser chez les gens c’est pas chouette. Nous finimes par conclure que le problème principal était le frigo. Une idée me vint : brancher le frigo sur une prise de l’appartement qui marchait encore. Pas de grande rallonge en vue : j’opérai un raid sur l’appartement et réquisitionnai toutes les multiprises possibles. Trois d’entre elles suffirent pour rebrancher le frigo qui se remit en marche avec le ron-ron de la victoire. Sauvés.

Je zonai dans les parages encore une heure en gardant un oeil suspicieux sur mon montage et électrique, des fois que « tout prenne feu ». Puis au bout d’un moment, comme l’aventure m’appelait et que tout ça était décidément très anticlimatique, je jetai sur mes épaules mon imperméable, marmonnai une vague supplication préventive à l’attention de la queue-leu-leu de multiprises, et m’élançai vers la capitale et l’inconnu.

Comme je n’avais pas trop d’idée où aller en premier, je décidai de viser le port de Reykjavik car c’est souvent une valeur sûre et j’en avais un bon souvenir.

Apparté pour le background : je suis déjà venue en Islande en 2009, donc il y a 16 ans. D’ailleurs en 2009 j’avais 16 ans. Je suis aussi née un 16 et j’ai habité longtemps au 16. Ça n’a pas de rapport. Notons toutefois que jusqu’à présent les voyages en Islande ponctuent ma vie tous les 16 ans (sur un nombre n = 2, niveau de preuve significatif).

Le bus me débarqua donc au port de Reykjavik, où je n’ai pas vu danser ni dormir de marin, les seuls marins que j’ai vus étaient bien occupés sur leurs navires. Activité principale du vieux port de Reykjavik : les sorties observations de baleine et macareux moine. Vu le nombre d’agences, ce secteur touristique particulier doit embaucher un bon 20% de la population islandaise, ce qui doit représenter une trentaine de personnes. Ce ne sera pas la dernière joke sur la faible taille de la population islandaise, c’est moi qui vous le dit.

Certains bateaux d’observation des baleines ont même des squelettes de baleine à bord (à ne pas confondre avec les baleines à bosse, c’est une autre espèce). Du point de vue des baleines je vivrais ça un peu comme une manoeuvre d’intimidation. Tandis que je devisais avec moi même sur la possibilité de vendre un rein pour financer une hypothétique observation de cétacés, je vagabondais sur le port, entre vieux bateaux, bateaux de pêche, bateaux de tourisme, gros bateaux au rôle inconnu, etc.

Les ports sont souvent l’occasion de jolies photos. Y a toujours plein de trucs qui traînent, y a des bouts colorés, c’est le bazar, et en même temps là où il faut c’est bien rangé, y a des algues crassoues et des ponts bien cirés qui cohabitent, on aime bieng. Au loin en arrière plan, on pouvait voir la grande silhouette verte des montagnes voisines de Reykjavik qui se perdaient dans les nuages. Pardon, pas les montagnes, surtout le volcan Esja, de l’autre côté de la baie (y a-t-il seulement une montagne dans ce pays qui ne soit pas un volcan), qui surplombe la ville et que l’on voit de partout. En l’apercevant comme ça entre deux mats, ça donnait envie d’aller au bout de la jetée du port pour avoir la vue en grand.

Je commençai par longer le musée maritime :

Devant étaient amarrés ces deux bien beaux bateaux, à ma droite Magni, premier vaisseau en acier construit en Islande en 1954, remorqueur-brise-glace-convoyeur d’eau potable, désormais retraité, et à ma gauche Oðinn, millésime 1959, fleuron de la marine nationale (ndlr : l’Islande n’a pas d’armée). Fleuron des garde-côtes nationaux. Le panneau explicatif m’informa opportunément que ce vaisseau avait joué un grand rôle dans la « Cold War », ce qui m’étonna et je commençai à penser que l’Histoire qu’on m’avait apprise au lycée avait passé sous silence le rôle fondamental de l’Islande et ses bateaux garde-côtes dans les rebondissements de la guerre froide, quand le panneau indiqua que ce rôle avait eu lieu au cours des trois Cold Wars, ce qui devenait louche, et, en relisant avec un peu d’attention, je pris conscience qu’il ne s’agissait pas de la Cold War, la guerre froide, mais bien des Cod Wars, les guerres de la morue. Guerres de la morue ayant fait rage entre l’Islande et le Royaume-Uni back in the days, du fait que ces chenapans de bateaux de pêche britanniques s’en allaient pêcher la morue dans les eaux proches des côtes islandaises. En guise de défense les garde-côtes islandais coupaient les câbles des filets des bateaux britanniques, qui répliquaient en se faisaient escorter par la Royal Navy herself. Ça peut sembler moins anticlimatique et moins matériau à films et romans qu’un conflit mondial entre deux superpuissances faisant planer la menace d’une apocalypse nucléaire, mais tout est une question de perspectives et d’enjeux, et l’histoire des guerres de la morue n’a d’ailleurs pas rien à voir avec la guerre froide non plus. Le sujet mérite qu’on s’y intéresse, et l’écriture de cet article m’a fait prendre connaissance d’un film sur le sujet audacieusement baptisé « Cod Wars », d’une réalisatrice islandaise, que je ne manquerai pas de regarder si tant est que j’arrive à mettre la main dessus. Le navire Oðinn se visite et là aussi il n’est pas impossible que je me laisse tenter.

ndlr : le ð se prononce comme le « th » anglais dans « the ».

Je continuai mon chemin.

Une fois immortalisé le moindre rafiot du coin, je me mis en marche vers la jetée et l’horizon.

A mesure que j’avançais vers la jetée, le port devenait désert. On quittait les bars, restos et agences de tourisme et on voyait les aspects plus rugueux du port, dont une bonne partie était occupée par les imposants bâtiments industriels de BRIM, mareyeur et transformateur de produits de la mer (sur leur site on peut voir tous leurs bateaux et il y a même un système de géolocalisation). J’ai dévié de ma route pour errer un peu entre des entrepôts et des arrière-cours où s’amoncelaient filets de pêche en triste état et vieux pneus, et j’ai fini par rebrousser chemin par crainte de me faire disputer par un des fameux marins du port de Reykjavik, qui rappelons le ne chantent pas, en tout cas pas à mon passage sur le port, peut être que quand ils sont sur le pont de leur bateau en mer par un soir de brume ils chantent, on ne sait pas.

J’ai repris le chemin de la jetée qui s’achevait par une oeuvre étonnante : un petit tumulus tout rond recouvert d’herbe verte en haut duquel on peut grimper par un chemin en spirale, dénommé þúfa.

ndlr le « þ » se prononce comme le « th » englais dans « theatre ».

Un petit panneau m’indiquait que je pouvais y grimper à mes risques et périls et sous réserve de regarder où je mettais mes pieds. J’ai évalué le risque comme acceptable et zou.

En haut du þufa il y avait deux choses : une toute petite cabane en tasseaux de bois qui renfermait des carcasse de poisson séchées accrochées à des ficelles (ça évoquait beaucoup un casier si vous voulez mon avis, mais c’est peut être juste une cabane à sécher les poissons), et un monsieur assis qui semblait se demander où vais je et dans quel état j’erre, ou qui prenait simplement une petite pause, et il faut dire que l’endroit s’y prêtait bien, si ce n’est une discrète odeur de morue.

J’avais le sentiment satisfaisant d’avoir atteint un objectif digne de ce nom. La marche du retour m’offrit de beaux clichés de la baie et du volcan Esja perdu dans les nuages.

Hélas, ces photos sont uniquement celles de mon téléphone, du fait que je n’ai pas d’ordinateur pour charger celles de mon fidèle réflexe Canon 500D (que j’avais étrenné lors de ma première venue en Islande, que d’émotion). La qualité n’est donc pas dingue, à la décharge de mon téléphone c’est pas trop son boulot initial, il s’est fait rajouter des missions hors contrat comme s’il était managé par un n+1 peu scrupuleux.

A l’issue de cette matinée un dilemme me tiraillait : j’étais censée ne pas avoir faim. C’était le but du gros petit dej. J’avais dû gérer une crise de premier plan pour ça. J’étais supposée éviter les sirènes des restaurants islandais et leur additions super salées. Mais les faits étaient implacables : j’avais bien la dalle.

Je finis cette partie sur cet insoutenable cliffhanger. A plus !

Je suis ton plus grand fan, et je suis hilare et ravi d’avoir lu ce conte

Bonjour, j’apprécie grandement ces aventures désopilantes que je vais continuer a suivre avec attention, notamment pour savoir si la maison a brûlé et surtout, sur quelle étagère est le monsieur.

Bien cordialement,

Ma situation électrique et financière n’était pas bonne avant que je rencontre Mme Auxane. Mais grâce à des conseils avisés et des placements faciles à réaliser, je peux enfin faire plaisir à mes proches et à mon bailleur. Cela a été rendu possible grâce à un rendement important et sans risque dans le domaine des multiprises. Dieu bénisse Mme Auxane.